本文根據首都醫科大學附屬北京天壇醫院趙性泉教授的精彩報告內容整理。

一、腦微出血(CMBs)的概念

首先我們要明確什麼是腦小血管病(CSVD),好多醫生認為就是小動脈的病變,其實不是。腦小血管是指腦的小的穿支動脈和小動脈(直徑40-200μm)、毛細血管及小靜脈,它們構成了腦組織血供的基本單位,對腦功能的維持起著重要的作用。CSVD泛指上述小血管的各種病變所導致的臨床、認知、影像學及病理表現的綜合征。

那什麼是腦微出血?其概念分為臨床定義和影像學定義兩個部分。前者是指腦內微小血管病變所致,以微量出血為主要特征的一種腦實質的亞臨床損害,血液通過損害嚴重的血管壁漏出或滲出導致。通過影像學診斷,腦微出血是指特殊序列(GRE-T2*WI或SWI序列)上表現為均勻一致直徑2-5mm的圓形或卵圓形信號減低區,其周圍無水腫。而且要排除血管間隙、腦溝區域及小血管的血液流空效應導致的信號丟失、軟腦膜的含鐵血黃素沉積或者不伴有出血的皮層下鈣化灶、基底節區的鈣化或鐵的沉積、腦血管畸形(包括毛細血管擴張症、海綿狀血管瘤),外傷等。並且不代表急性或慢性腦出血,代表血退化產物如含鐵血黃素的沉積或是一種具有出血傾向的狀態。

二、CMBs的危險因素及發病機製

腦微出血在不同人群中的發生率差異較大,在健康老年人群中發病率為5%,在缺血性卒中當中為22.9%~43.6%,在自發性腦出血當中的比例為51.8%~82.5%,在混合性卒中當中為41.2%~70.2%。我們醫生看到的大部分都是腦卒中的患者,平均下來,CMBs出現的機會基本上也是大於50%的,在臨床上非常常見。

CMBs的危險因素

年齡越大CMBs的發病率越高,男性高於女性。如果有基礎病變,比如高血壓、糖尿病等也會導致發病率的增高。腦白質病變和腔隙性腦梗死患者出現CMBs的機會相對更多。隨著社會人口老齡化,我們會碰到越來越多的腦澱粉樣血管病的病人,這部分病人在腦葉出現CMBs的機會也相對較多。另外,我們還要關注與膽固醇之間的關係,CMBs與膽固醇呈負相關,至少目前是這樣認為的。

CMBs的病理基礎

CMBs源自病理腦標本切片提示的光學顯微鏡下觀察到的那些出血後產生的含鐵血黃素沉積。“微出血”是指光鏡下小出血,最先的組織病理學提出的腦微出血是Tanaka和Fazekas觀察到MRI低信號是局灶出血後含鐵血黃素沉積在小動脈周圍,證實了病理學所見的出血後鐵蛋白沉積。

在常見的兩大類疾病,動脈粥樣硬化性微血管病和腦澱粉樣血管病中,腦微出血的病理基礎是不一樣的。首先表現部位不同,前者主要在深部(基底節、丘腦)或幕下,而後者主要出現在腦葉(顳葉、頂葉多見)。病理基礎不同主要表現在,前者通常是高血壓微血管病引起的玻璃樣變性,主要影響深部灰質核團與白質的穿支細小動脈末梢;而後者主要是澱粉樣物質在大腦皮質、軟腦膜及灰白質交界區小血管壁的不斷沉積,導致血管壁結構的改變。

CMBs的病理生理機製

1)腦小動脈破裂出血或滲血。

2)腦缺血再灌注:包括腦栓塞等紅色梗死,靜脈出血等,再灌注早期病灶區微血管損害特征為基底膜溶解、脫落、節段性缺損。腦水腫加重,管周片狀出血,同時細胞外間質的大量降解使微血管失去支撐,更易引起血管源性腦水腫及出血。

3)血管周圍間隙擴大,使血管壁跨壁壓擴大;缺氧等代謝異常導致血管壁營養障礙,誘發出血。

4)影像學上的CMBs在組織病理學上是微出血灶鄰近小血管的損傷引起血液不同成分的微量聚集。

5)GRE-T2或SWI上信號缺失的主要病變是微小血管周圍的含鐵血黃素沉積或吞噬有含鐵血黃素的單核細胞。

三、CMBs的臨床表現和診斷

CMBs的臨床表現

既往觀點認為CMBs是亞臨床表現,缺乏急性臨床表現。隨著疾病檢出率的提高,近年來開始關注用CMBs解釋某些發作性或持續性症狀,也就是說它並不是一個完全亞臨床的表現。尤其是在一些神經比較豐富的部位如腦幹,也會出現一些急性的表現,所以值得我們關注。

腦微出血在基底節、丘腦區域最常見,其次為皮質-皮質下區,幕下區(腦幹和小腦)少見。深部CMBs多與高血壓或動脈粥樣硬化所致的小血管病變相關,而局限於皮質區的CMBs主要與CAA相關。外傷性CMBs主要發生在皮質下中部以上,而後部皮質下、底節區和丘腦少見。所以,通過部位的分布可以大致推測一下相關的病因是什麼。

CMBs的診斷

目前CMBs主要是通過影像學表現來診斷,根據特殊序列看有沒有特異性的表現。磁共振新技術GRE-T2*WI或SWI序列對微小出血後的殘餘痕跡(含鐵血黃素的沉積)敏感性很高。一般表現為均勻一致的2-5mm或2-10mm的圓形或卵圓形低信號或信號缺失,病灶周邊無水腫。另外,現在也有一些較為公認的CMBs診斷標準,我們在影像中看到的所謂的低信號表現並不一定都是微出血,所以要有一定的鑒別,包括它的形態、邊界、大小,一些可能的病因,還要排除其他具有相似影像學表現的情況,如鈣化、海綿狀血管瘤等,然後才能給出一個診斷。

較為公認的CMBs診斷標準:

GRE-T2*WI或SWI序列低信號缺失灶

圓形或卵圓形

邊界清晰

體積小(2~5 mm或2~10 mm)

病灶至少有1/2被腦實質環繞

臨床病史可除外腦外傷所致彌散性軸索損傷

除外其他具有相似影像學表現的情況(如鈣化、海綿狀血管瘤、小血管流空影等)

四、CMBs與抗栓抗凝治療

臨床存在的糾結

1、CMBs患者是否更容易出現ICH?能否出現症狀性ICH?

2、CMBs患者抗栓抗凝治療能否增加ICH風險

3、CMBs患者溶栓出血的風險?

4、CMBs患者如何選擇抗栓或抗凝治療方案?

帶著這些疑問與大家一起分享一些相關的研究。首先是基於健康老年人群的鹿特丹研究,目的是探討抗栓藥物與CMBs(特別是嚴格的腦葉CMBs)的關係。研究表明,抗血小板藥物的使用與CMBs患者相關,相比於卡巴匹林而言阿司匹林的使用與嚴格的腦葉CMBs關聯性更高。另外一項是基於健康人群的前瞻性研究,旨在明確健康老年人CMBs與未來卒中的關係,結果發現,CMBs是健康老年人未來卒中的獨立危險性因素,其次,CMBs預測ICH的能力比預測CI的能力更強。

CMBs是否是抗血小板相關ICH的危險因素?針對這一問題又進行了另一項基於醫院的病例對照研究,結果表明,CMBs與抗血小板相關的ICH相關,此外,CMBs的數量也與抗血小板相關的ICH相關。但該研究不能明確兩者的因果關係,還需要前瞻性的研究來明確。

CMBs的缺血性卒中患者使用抗栓藥物的風險與獲益是我們特別關注的問題,對於腦梗死的病人如果發現有微出血,我們都會糾結到底要不要用抗栓藥物,應用的強度是什麼,基於這個問題也做了一項前瞻性的研究。結果發現,存在CMBs的腦梗死患者隨著腦內CMBs數量的增加,在進行抗栓治療時發生ICH及ICH後死亡的風險增加。當腦內CMBs數量≥5個時,發生ICH及ICH後死亡的風險可能超過抗栓藥物所帶來的獲益,所以對此類患者應謹慎用藥。但是研究中所有患者進行抗栓治療的藥物均為單一的抗血小板藥,沒有患者使用抗凝藥物。因此,未來的研究需要對抗凝治療的缺血性卒中患者進行探討。

2013年《Stroke》雜誌發表了一個係統評價,對10個前瞻性隊列研究,共3067例缺血性卒中/TIA患者進行Meta分析。得出以下結論:有CMBs的患者卒中複發或短暫性腦缺血發作的風險增加;有CMBs的患者自發性出血的風險可能大於缺血性卒中複發的風險;亞洲隊列與西方隊列ICH與IS的風險是不同的。因此,非常有必要呼籲能有我們自己的研究來得出自己的結論。按照種族(亞洲和西方人種)分析,在亞洲人群中CMB與ICH關係更為密切,而西方人種中CMB與複發性缺血性卒中更為密切。

權衡CMBs患者抗栓治療的風險和獲益

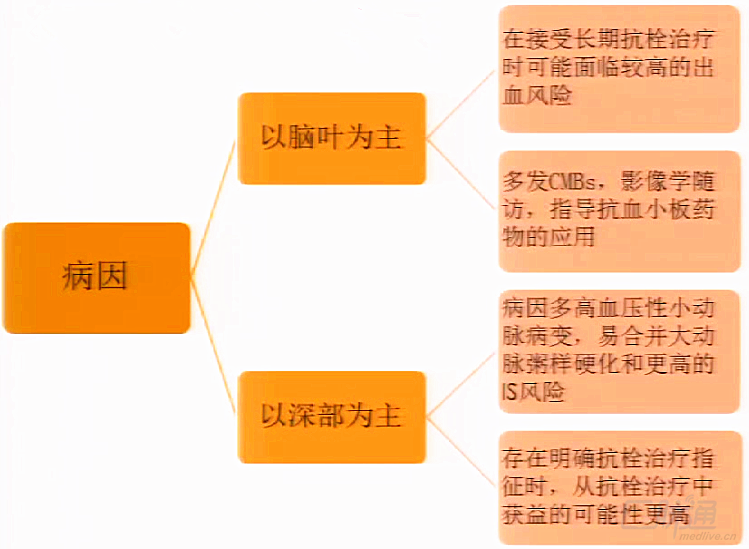

CMBs患者能否從長期抗栓治療中獲益與其病因有關,對於腦葉為主的腦微出血,進行長期抗栓治療時可能麵臨較高的出血風險,應進行長期影像學隨訪來指導藥物的應用。對於深部為主的腦微出血,有明確抗栓治療指證時,從抗栓治療中獲益的可能性更高。所以,要明確區分發生部位。CMBs的負荷是決定患者能否從長期抗栓治療中獲益的重要因素,腦葉CMBs和腦葉CMBs數量較多時,現有數據傾向與ICH風險增加,所以患者可能不宜長期抗凝或者抗血小板治療。當腦葉CMBs數量超過5個時,現有研究結果表明風險大於獲益。但多數情況下,CMBs還不足以作為改變抗栓治療策略的依據。

CMBs患者能否從長期抗栓治療中獲益與其病因有關

五、總結

CMBs是腦小血管病的影像學特征之一

CMBs是再發腦出血的警示

老年人非高血壓性腦微出血,警惕CAA

基底節區、腦幹或小腦的CMBs提示高血壓性或小動脈硬化性

皮層-皮層下CMBs提示CAA

有CMBs老年人謹慎應用抗栓治療

抗栓及抗凝治療應綜合比較風險與獲益後進行個體化選擇