本文根據國家神經係統疾病臨床醫學研究中心、首都醫科大學附屬北京天壇醫院王擁軍教授的學術報告整理。

一、腦出血的現狀

根據腦的解剖結構,腦出血可劃分為腦葉出血,底節出血,橋腦出血,丘腦出血和小腦出血。從腦出血的病因來講可劃分為原發性出血和繼發性出血。原發性出血的典型病因有高血壓和澱粉樣血管病,而繼發性腦出血是繼發於腦組織、腦血管以及血液係統疾病而引起的腦內出血。

澱粉樣血管病(CAA)

近年來,隨著社會老齡化的逐漸加劇,血管病逐漸引起社會各界,乃至國際同行研究的高度重視。腦血管病是由多因素、多途徑引起的,包括遺傳因素、環境因素、以及兩者的交互作用,這些因素導致澱粉樣物在腦血管的不斷沉積,最終導致腦血管的閉塞、破壞而產生一係列臨床綜合症。

不同的血管可以由不同的澱粉樣物形成,有的可使血管壁不斷增厚,繼發血栓形成,從而引起缺血。而澱粉樣血管病更多的是造成微動脈形成、腦血管破壞,從而表現出出血的症狀。同時,澱粉樣血管病也是導致蛛網膜下腔出血的常見原因。除了出血性疾病,CAA也可以通過改變血管的表型產生繼發血栓形成閉塞通暢血管,造成某些腔的腦白質疏鬆。CAA的臨床表現是一大類臨床綜合征,影像學結果提示CAA有不同的病理表現類型,比如腦出血、神經出血、腦白質病變、急性腦梗等。

CAA的診斷策略

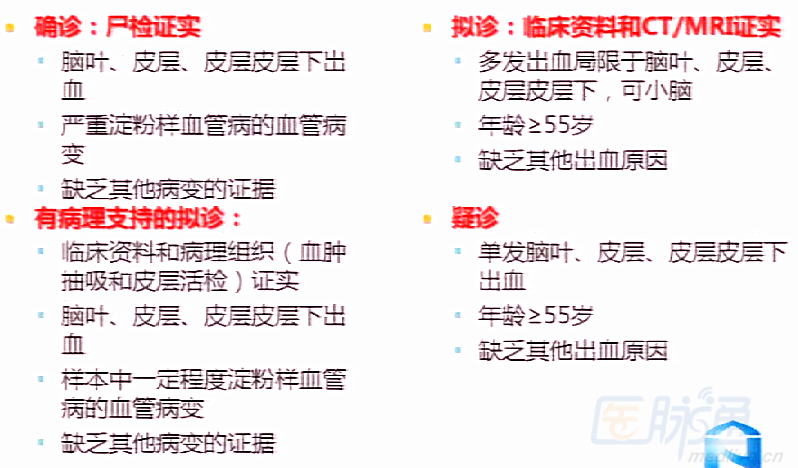

對於CAA的診斷可參考波士頓標準,相對來說大家比較熟悉,就不再贅述(附圖)。有關CAA的臨床診斷策略,對於年齡較大,沒有經典血管病危險因素,但又發生腦葉出血的患者,應高度懷疑澱粉樣血管病。同時,根據多方麵的臨床診斷標準可以分為疑訴、擬診和臨床證據確診。最終診斷要靠APP基因診斷(基因檢測)和組織學病理證據(澱粉樣物質沉積)證實。

波士頓標準

腦出血相關基因

隨著基因學研究不斷深入,原來認為APP基因是家族性澱粉樣血管病的重要因素,但隨著樣本量的逐漸增加,隨著我們對CAA的不斷認識和深入,現在發現APP基因的不同部位不同的遺傳變異,在早發性CAA的腦出血中也同樣發揮著重要角色。麻省總醫院通過另一個研究報道另一個基因(COL4A1基因),它認為突變形成是早發或遲發腦出血的重要的新的分子遺傳標誌物。隨著二代次序技術不斷廣泛應用,有可能在基因水平上占據更多的遺傳因子流行病學信息,這些分子研究信息能為回答“為什麼中國國人腦出血比西方人明顯增高”這一問題提供更多的分子遺傳學證據。

腦出血的繼發損害

與缺血性腦血管病相比,腦出血更多的是采用支持性的治療。國際同類的腦出血研究並沒有像缺血性卒中那樣有更多的循證醫學證據的治療方法,而更多的是支持性治療。這時候大家在不斷的探討到底用什麼樣的途徑來進行幹預,可以有效改善腦出血的預後。在以往的10-20年期間,人們更多的聚焦於腦出血的原發性損傷,而最近人們更多關注腦出血引發的繼發損害,包括血腫擴大、腦水腫和繼發缺血。那麼這些繼發性損傷的改變在整個腦出血臨床表現中發揮著什麼樣的作用呢?如果能對這些繼發性損害給予有效地幹預是否能在原有基礎上找到可改善腦出血預後的工具呢?

早在2000年之前,人們對血腫擴大就有了一個較係統的考證,針對不同的患者,觀察不同時間和部位血腫再擴大的比例,發現血腫再擴大比例遠比我們想象的要高。既然血腫擴大是常見的臨床現象,那作為臨床醫生應怎樣更早的鑒別出哪些患者是血腫擴大的高危人群?人們發現,發病時間、血壓、點樣佂及血腫形態,是血腫擴大的重要危險因素,如果發病時間相對比較短,患者到院時的血壓比較高,血腫形態相對不規則,強化CT發現點樣征,則這類人群發生腦出血後血腫擴大的幾率明顯高於其他人群。

點樣征是腦出血血腫擴大的重要危險因素,從病理生理上來講,血腫體積的擴大又能夠加重原有的神經功能障礙,那讓我們到現實世界中看看到底這種造影劑的外滲和點樣征與腦出血的臨床預後有什麼樣的關係?根據天壇醫院進行的一項對立研究(139例患者),對所有的腦出血患者在2h進行MDCTA檢查,研究結果顯示,與沒有造影劑外滲的患者相比,有造影劑外滲發生血腫擴大的比例明顯高於對照組,無論是在院死亡、血腫擴大、住院時間、出院時不良預後、3個月死亡、3個月不良預後等所有的終點試驗,在造影劑外滲陽性的患者裏都呈現出更差的臨床結果。從對90天預後不良的決定因素的多因素分析中可以看到,造影劑外滲是整個不良預後的重要的危險因素,而且遠遠大於其他因素。因此,造影劑外滲應該引起我們的高度關注。

二、幹預措施的探討

預防血腫擴大

既然造影劑的外滲是腦出血後血腫體積擴大的重要危險因素,那我們能否通過醫用資源來抑製血腫擴大從而改善腦出血的預後?對於預防腦血腫擴大兩個策略,一是降低血壓,預防血腫再擴大;二是通過運用止血藥物,增加出血部位的凝血性,從而也達到預防血腫再擴大的目的。

血壓的調控 到底血壓降到什麼程度才是安全的呢?有兩個最重要的代表性研究是ATACH試驗和INTERACT試驗。2013年INTERACT II研究發表,結果顯示強化降壓組(收縮壓低於140mmHg)與對照組(指南推薦的血壓低於180mmHg)在90天時的死亡率沒有顯著性差異,而關鍵次要終點mRS評分的有序分析提示強化治療組有明顯獲益,這個研究結果也讓我們有理由去期待ATACH II研究的結果。ATACH II也是一個大規模多中心的隨機對照研究,研究尚未完成。

止血劑的應用 人為的在體內輸送相應量的活化凝血因子可否加速止血效果呢?發表在2005年《NEJM》的一項研究表明,隨著凝血因子的輸注,可以有效的預防血腫再擴大。但遺憾的是,這個血腫擴大的抑製並沒有轉化成真正的現實的臨床獲益,它的90天的結局並沒有顯著性的差異。

血腫的再擴大是腦出血不良預後的重要因素,我們通過各種特定的方法,無論是降壓還是止血都抑製了血腫的擴大,但為什麼沒有轉換成患者臨床預後的改善呢?其中有一項相關分析顯示,我們有沒有可能把更多的沒有血腫擴大的病人納入了這樣的研究體係,相反,如果我們通過相應的方法能把那些血腫擴大的高危人群篩選出來,然後對他們進行相應的幹預是否能夠達到可取的臨床效果呢。在這樣的情況下就產生了兩個國際研究,SPOT-IT和SPOTLIGHT,這兩個研究都是基於點樣佂的止血臨床試驗,有望成為腦出血臨床成功抑製的試驗。

預防腦水腫和繼發缺血

除了腦出血繼發血腫再擴大,還有兩個繼發損傷,即腦水腫和繼發缺血。大量病理生理及動物研究發現,出血周圍凝血酶的增加,鐵離子的沉積,以及免疫係統的激活是導致腦出血之後水腫擴大和腦出血周圍組織缺血的重要病理生理途徑。那麼相應的如果我們給予阿加曲班(抑製凝血酶)或者鐵鼇合劑(吸附鐵離子),甚至是他汀類的藥物(抗炎),是否能起到改善腦出血轉歸和腦出血周圍組織缺血的目的呢?HI-DEF(高劑量去鐵胺治療腦出血)是現在正在啟動的研究。

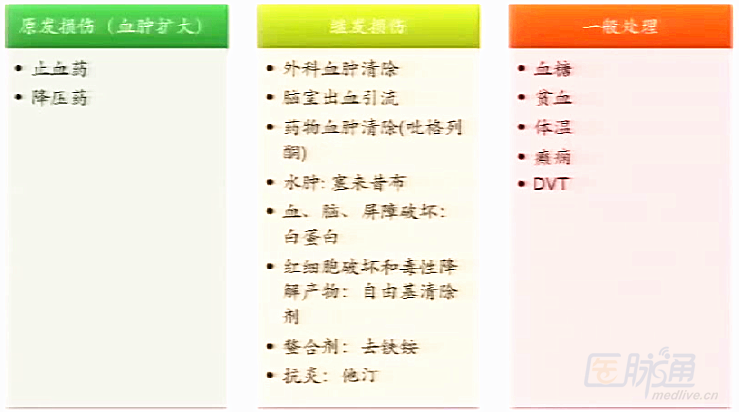

按照上述思路,我們無論是從原發性損傷、繼發性損傷,還是一般情況的管理,都會產生各種各樣的治療的可能的幹預性靶點。基於這些靶點又進行了一係列的臨床研究,可能會為腦出血幹預的春天早日的到來奠定重要的物質基礎。

腦出血治療靶點

三、腦出血預後的預測及發展方向

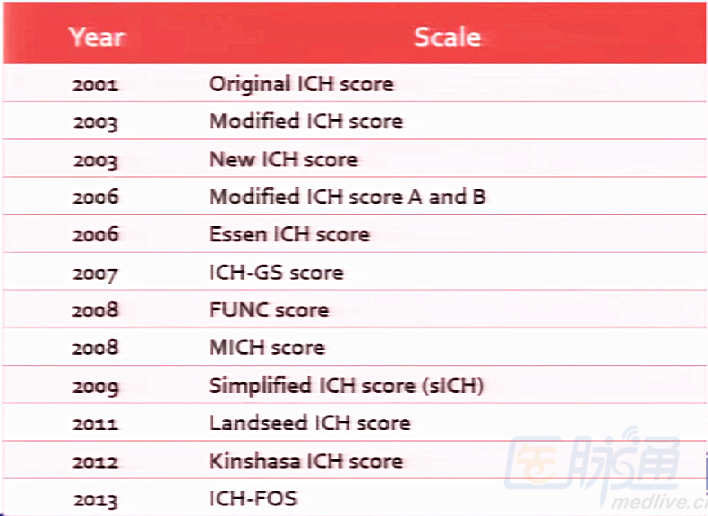

除了腦出血的臨床研究之外,可能大家都比較關注腦出血的預後應該怎樣去預測。2001-2012年間出現了十個腦出血預後的預測量表,而且在不同人群不同樣本都進行了內部和外部驗證。但是這裏麵有一個重要缺陷,第一,所有的這些量表可能更多的關注了短期的預後,比如30天的死亡率和殘疾,大量的研究和臨床實踐告訴我們,即使在更長的時間內,包括腦出血的神經功能障礙,都在持續不斷的改進,我們應更關注腦出血長期預後的預測。第二,這些量表都源於西方人群,沒有一個來自我國人群,那麼源於西方人群的量表是否對我們國人也同樣適用,尚不明確。2013年我們基於中國國家卒中登記數據庫,建立了一個腦出血長期預後預測量表(ICH-FOS)。

腦出血預後評分

麵對這麼多量表,到底哪一個更精準?據後期2013年國內量表與國際上所有的量表進行比較得出以下結論:1)對於不同時間的死亡率來講,國際上所有的量表都有非常好的表現。這提示在預測死亡的時候,無論是哪個試驗、哪個量表,大家都可以來借鑒。2)在這些量表裏,我們找到了腦出血、預測腦出血結局的重要危險因素。3)無論哪個時間點,我們的量表都是表現最好的。但我們仍需謹慎,因為有幾個因素需要我們進一步去驗證,我們量表所有的建模樣本都是在我國人群中,而所有其他量表的樣本都是西方人群。而中國人群腦出血與西方有著巨大的差異,不同的建模樣本自然預測效果是不同的。而且對於腦出血來講,除了預測指標以外,還有基因背景信息和臨床診療習慣等問題都被沒有納入到預測體係當中,所以這一量表在現實臨床實踐中應用的效率還需要在更大的人群中進行驗證。

一個現實的問題是,我們經過這麼多的努力,誕生了這麼多量表,到底在我們臨床實踐中有什麼用?如果可以劃分為三種類型的話,第一個從具體臨床實踐來講,利用這些簡單量表可以更好的知道患者不同實踐的預後,這樣的預後信息為我們今後決策不同臨床策略會帶來有用的信息。第二個是從質量管理而言,大家知道,這幾年卒中研究的最大貢獻就是建立了卒中管理醫療質量體係以及醫療質量管理KPI指標,對缺血是這樣,對出血也是這樣。如果我們建立了穩定的可以預測腦出血不同試驗的預後工具,那我們就可以去比較理論值與實際值的差距,通過這樣的管理體係可能就會誕生出更多可以提升腦血管病尤其是腦出血預後的管理策略。第三個對於研究來講,腦出血預後的量表可以把那些預後更差的病人有效的篩選出來,對這些病人進行針對性的研究可能產生更有意義的結果。

最後,王院長提到,臨床研究和臨床實踐是密不可分的統一體,我們所有的臨床問題是研究我們的臨床實踐,而所有源於臨床實踐的臨床問題又必須通過科學的臨床方法才能得到解決。所以隻有把臨床實踐和臨床研究有機地結合起來,才能真正的做到有效地發現問題,分析問題和解決問題,最終達到推動醫學發展的終極目標。