寄生蠕蟲和/或原生動物引起的寄生蟲腸道感染如果未能及時診斷並給予適當治療,會導致顯著的發病率和死亡率。盡管這種情況一般認為是發展中國家的疾病,但在世界範圍內由於旅行和移民的增加,發達國家中被診斷出類似的病例數量也在增長。

上圖顯示了一種鉤蟲感染,吸附在腸道粘膜。

寄生蠕蟲

絛蟲

絛蟲是長形、分節蠕蟲,屬於絛蟲綱,包括帶絛蟲屬、裂頭絛蟲屬、膜殼絛蟲屬、複孔絛蟲屬、棘球絛蟲屬和迭宮絛蟲屬。絛蟲成蟲缺乏消化道,通過體表吸收所有營養。成蟲有一個頭部(術語為頭節)、頸部和分節的鏈體,同時帶有雄性和雌性生殖腺。

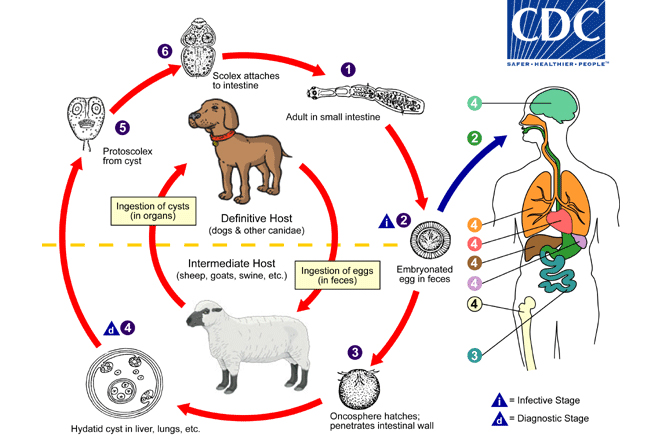

絛蟲在其生命周期中需要一個或多個中間宿主。通常,蟲卵是通過宿主傳遞到環境中,在這裏它們可以被中間宿主攝取。在中間宿主體內,蟲卵孵化,幼蟲進入到宿主組織中並被包在囊內。然後主要宿主通過消耗新鮮的中間宿主而攝取囊孢。

上圖示棘球絛蟲的生命周期。人類是帶絛蟲屬、裂頭絛蟲屬和膜殼絛蟲屬的主要宿主,但可能是棘球絛蟲屬和迭宮絛蟲屬的中間宿主。感染通常來自糞-口途徑或攝食受汙染、未熟的肉類。幸運的是,大多數絛蟲感染在美國並不常見,微小膜殼絛蟲是最常診斷的類型。

很多絛蟲感染是無症狀的。最常見的症狀是腹痛、厭食、體重下降和不適。裂頭絛蟲吸收大量的維生素B12,導致宿主巨幼細胞性貧血。豬帶絛蟲可以在中樞神經係統內產囊,因腦囊蟲病導致癲癇發生。

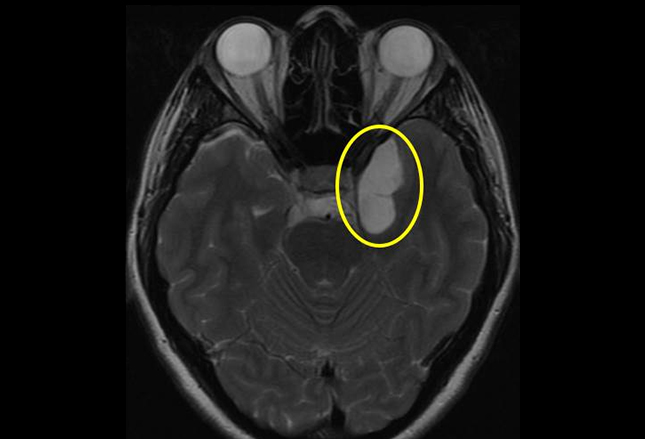

上圖示細粒棘球絛蟲,可以經過數年緩慢產囊,最終對所累及器官造成巨大影響;疾病的空泡類型可能在感染後5-15年無表現。這些囊破裂可能會引起發熱、瘙癢、蕁麻診、嗜酸性粒細胞增多及過敏反應。有症狀的肝髒損害未經治療致死率超過2%-4%;肝泡型包蟲病據估計在10-15年死亡率超過90%。

絛蟲感染通常通過收集兩次或三次糞便樣本、檢測蟲卵和寄生蟲來診斷。酶聯免疫吸附試驗(ELISA)、免疫印跡和聚合鏈反應(PCR)試驗可以幫助確認診斷;敏感性和特異性有差異,取決於所涉及的種屬。

影像學檢查通常用來評估腦囊蟲病(計算機斷層掃描[CT]或磁共振成像[MRI])和包蟲囊(CT掃描、MRI或超聲)。上圖中,T2加權MRI顯示左中顱窩的囊性病變(圓圈所示),符合腦囊蟲病。

大多數感染的治療包括驅蟲藥物,例如吡喹酮、氯硝柳胺或阿苯達唑。手術幹預措施通常用於有症狀的局部感染患者,包括手術切除或吸引術。

蟯蟲

蟯蟲(人蟯蟲)是美國最常見的腸道寄生蟲。蟯蟲寄居在小腸,但妊娠雌蟲遷移到肛門並在肛周皮膚褶皺(下圖所示)產卵,通常在晚上。孵化的幼蟲然後遷移回肛門和下段腸腔,引起逆傳染。蟲卵可能會釋放到空氣或汙染物上,然後被吞食。

大多數感染患者無症狀表現。最常見的不適是肛門瘙癢。然而,需要注意的是蟯蟲感染也是兒童闌尾炎的一種不常見病因,在全球範圍為0.2%到41.8%。通過肛周棉拭子蟲卵和雌蟲的顯微鑒定做出診斷(理想的情況是在早晨收集)。治療包括采用驅蟲藥物(甲苯達唑、噻吩嘧啶或阿苯達唑)治療整個家庭,以及清潔所有衣物和寢具。

蛔蟲

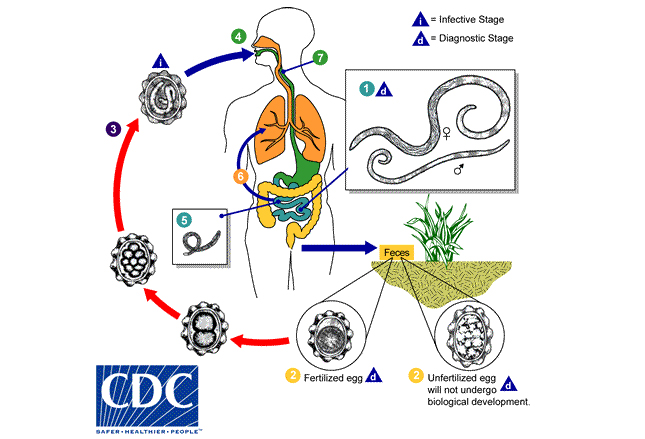

蛔蟲病是全世界最常見的蠕蟲感染。似蚓蛔線蟲是感染人類最大的蛔蟲,最長達到35cm,可以在小腸內生存多達2年。它的生命周期複雜,涉及多個人類器官(如下圖示)。

雌蟲每日可產生約200000個卵,被附近的雄蟲受精。受精卵可以在土壤中維持生存多達17個月,它們可以通過攝食和隨後在小腸內孵化引發感染。第二階段的幼蟲穿過腸壁,經門脈係統遷移到肝髒和肺。幼蟲可以被咯出,然後吞到消化道裏,在這裏長成成蟲。成蟲以消化產物為食,能導致兒童蛋白質、卡路裏或維生素A缺乏,有營養不良的風險。因為蟯蟲不在宿主內增殖,感染被限製到2年,除非再暴露發生。

盡管大多數感染個體是無症狀的,但患者可以出現發育遲緩、局限性肺炎、肺炎、嗜酸性粒細胞增多症、腸道或胰腺梗阻和肝膽管損害。

蛔蟲病的診斷通常通過糞便蟲卵和寄生蟲檢測的方式進行。腹部X線可能會顯示腸梗阻的征象,超聲可能顯示單一蠕蟲或大量蠕蟲伴有分段和卷曲運動。

用單一劑量的阿苯達唑、甲苯達唑或伊維菌素治療,通常能有效根除。活動性肺部感染的藥物治療沒有說明,不僅僅是因為肺蛔蟲病是一種自限性疾病,也是由於死亡幼蟲發展為局限性肺炎的高風險。內鏡逆行胰膽管造影可以用於膽道係統感染的診斷和治療。大多數蠕蟲能從腸道和膽道係統自發地遷移,但對於複發性病例需要進行手術。預防性化療可以用作短期策略,但需要水源、環境和衛生改善來預防長期的二次感染。

鉤蟲

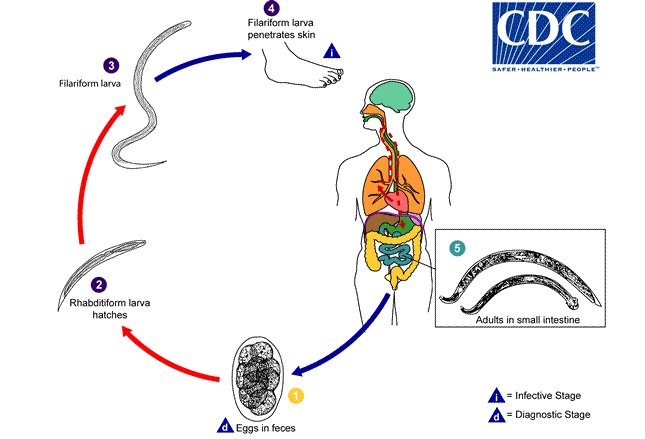

人鉤蟲,主要是十二指腸鉤口線蟲和美洲板口線蟲,在全世界感染了成千上萬的人。它們是蛔蟲病之後第二常見的蠕蟲感染原因。

如果暴露在被人類糞便汙染的土壤,鉤蟲幼蟲能迅速穿透人類皮膚(生命周期如上圖所示)。“鉤蟲癢病”(局部皮膚表現包括嚴重的過敏性瘙癢)在穿透部位很常見。然後幼蟲鑽入小靜脈並進入肺,在這裏它們能穿入肺泡,引起無症狀肺泡炎,伴嗜酸性粒細胞增多。咳嗽然後吞咽使幼蟲進入腸道,在這裏它們孵化成成蟲。成蟲以粘膜內毛細血管的血液為食。在初始感染後5周,雌蟲每天在糞便中釋放成千上萬的卵。如果沒有再暴露發生,一旦蠕蟲死亡感染隨即消失;板口線蟲屬的壽命為3-10年,鉤蟲屬壽命為1-3年。

患者可能出現腹瀉、腹部隱痛、絞痛或惡心。通過糞便幼蟲和寄生蟲檢測的方式做出診斷。完整血細胞計數可能出現鐵缺乏性貧血和嗜酸性粒細胞增多。鐵劑治療用於治療貧血;單次劑量的阿苯達唑或甲苯達唑,或每日一劑的噻吩嘧啶服藥3天,通常足夠根除感染。

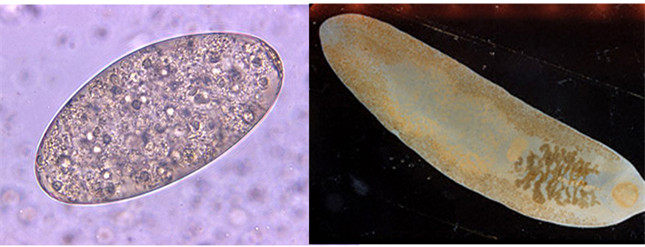

腸吸蟲

腸吸蟲是扁平形雌雄同體的蠕蟲(吸蟲綱),長度從幾毫米到幾厘米不等。最常感染人類的種屬為布氏薑片吸蟲屬(如下圖示),這是最大和最常見的人類腸吸蟲,異形吸蟲屬、橫川後殖吸蟲屬和棘口吸蟲屬。

每個種屬的生命周期非常複雜,包括數個中間宿主,如蛇、魚、蝌蚪或蔬菜。人類通常在攝食生的或未熟的中間宿主而受到感染。生長中的蠕蟲附著到小腸壁,在這裏它們數月後能發展成成蟲。成蟲吸蟲能導致附著部位感染、潰瘍和粘液分泌。

大多數感染人群無症狀,但一些可能發展為稀便、體重下降、不適和非特異性腹痛。在重度感染中,交替性腹瀉和便秘、麵部、腹壁和下肢水腫、厭食、惡心和嘔吐可能發生。

通過糞便幼蟲和寄生蟲檢測的方式做出診斷。用三劑吡喹酮治療超過1天通常足夠清除感染。

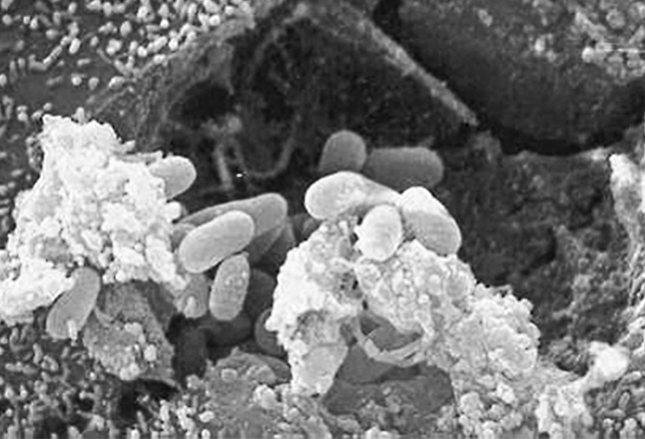

微孢子蟲

微孢子蟲是專性、細胞內、產孢子的寄生蟲。微孢子門包括超過1200個真菌種屬,大多數能導致人類感染。這些種屬中最重要的兩個是腦炎微孢子蟲屬和腸炎孢子蟲屬。大多數感染病例與人類免疫缺陷病毒(HIV)或其他免疫抑製疾病包括器官移植受體、糖尿病、兒童或老年人有關。

微孢子蟲病通過攝食或吸入來自人對人或水源性傳播的微孢子蟲孢子而發生。孢子伸出一個極性小管,將感染性孢子質注入宿主細胞。在細胞內,孢子質通過二分裂進行增殖,最終使細胞裂解,釋放出更多的孢子(如下圖所示)。腸道微孢子蟲病患者可能發生慢性非血性腹瀉、體重下降、腹痛、惡心、嘔吐和營養不良。在傳播中,可能發生膽囊炎和腎衰竭及肌肉、腦和呼吸道感染。

通過糞便顯微鏡檢查做出診斷,但這不能確定種屬。細胞學和組織學檢測可能有幫助;此外,免疫熒光試驗(IFA)和PCR也可用。通常,用阿苯達唑治療2到4周,對大多數眼睛、腸道和傳播性微孢子病有效。

原生動物

結腸小袋蟲

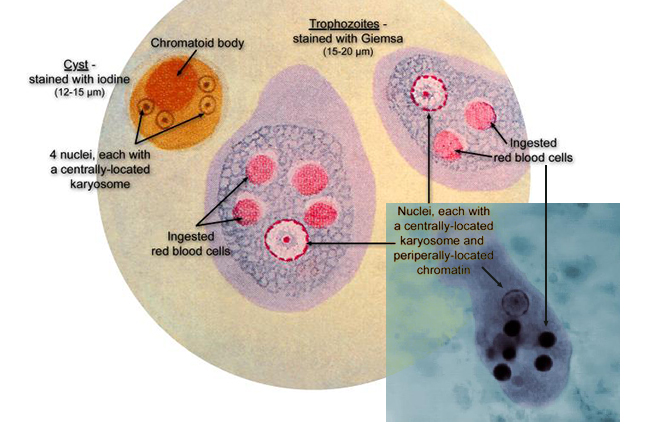

小袋纖毛蟲病是一種由纖毛原生動物結腸小袋纖毛蟲引起的腸道感染(如下圖所示)。主要宿主是豬。因此,從事養豬或豬副產品的人受感染的風險增加。

當人隨受到汙染的食物或水攝食感染性包囊後,結腸小袋纖毛蟲體遷移到大腸、盲腸和末端回腸。在那裏,它們發展成滋養體,能通過二分裂方式進行增殖,消耗細菌時進行接合。它們主要寄居在腸腔,但可以穿透粘膜、引起潰瘍。盡管大多數具有免疫能力的個體沒有症狀,但患者可能發生血性、粘液狀腹瀉、惡心、嘔吐、腹痛、厭食、體重下降、發熱、結腸炎和脫水。

診斷在糞便樣本濕塗片基礎上進行(1000×放大顯示)。滋養體能通過其體積大、纖毛覆蓋和螺旋運動辨別出。治療包括容積和電解質糾正及抗生素如四環素、甲硝唑或雙碘喹啉。沒有大規模抗生素耐藥性的報告。

雙核阿米巴

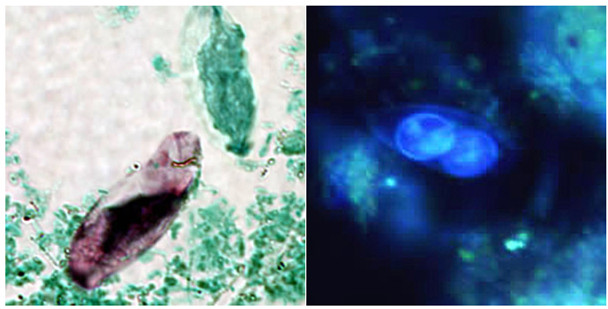

雙核阿米巴是一種無鞭毛的原生動物(如下圖所示),感染大腸。傳播通過人對人、糞-口途徑或伴隨蠕形住腸線蟲(人類蟯蟲)共同感染。然而,它的生命周期還沒有完全弄明白,並且已經明確確認沒有包囊期。

滋養體感染大腸粘膜隱窩細胞,引發嗜酸性感染反應。腹痛和非血性便是最常見的症狀,但厭食、體重下降、惡心、嘔吐、脹氣、頭痛、發熱、不適和疲勞也可能發生。

通常通過對新鮮糞便塗片永久染色(三色法)的顯微鏡評估進行診斷,能顯示出特征性多形滋養體,多達四核(最常見為雙核 [圖示]),對它們的濃縮染色體顆粒來說是獨特的。治療通常包括驅蟲藥物如雙碘喹啉(首選藥物)、甲苯達唑、四環素或巴龍黴素。

賈第鞭毛蟲

賈第蟲病是全世界主要的腹瀉疾病;在美國,它是最常診斷的腸道寄生蟲病。它最常由藍氏賈第鞭毛蟲(也稱為腸吉亞爾氏鞭毛蟲)引起。感染通過攝食賈第鞭毛蟲包囊引起,通常來自受汙染的水源,然後脫囊、增殖、移居到小腸上段。包囊在冷水中能保持活性2-3個月,感染劑量低至10到25個包囊。確切的發病機理仍不明確。

大多數感染無症狀,而且無症狀攜帶者非常常見。來自糟糕的衛生狀況的人對人傳播是主要的感染方式。有症狀的個體可能出現爆發性水性腹瀉、腹部絞痛、惡臭腸胃脹氣、嘔吐、發熱、不適、厭食、乳糖不耐受和體重下降。症狀可能持續多達3周,超過50%的患者平均瘦10磅。體征通常不顯著,糞便血紅素通常為陰性。

診斷通過包囊或滋養體糞便檢測、用ELISA或IFA進行糞便抗原檢測或少用的十二指腸取樣的方式做出。治療通常包括積極的液體和電解質糾正聯合應用一種抗菌藥物,如阿苯達唑或甲苯達唑。

痢疾阿米巴

阿米巴病由原生動物痢疾阿米巴感染引起;在攝食包囊性原生動物後發生,通常在糞便汙染的土壤、食物或水源。脫囊到滋養體發生在盲腸、末端回腸或結腸。滋養體然後穿透結腸粘膜屏障,伴有嚴重的侵襲性疾病,造成組織破壞,分泌性帶血腹瀉和結腸炎。血源性傳播能導致滋養體沉積在肝髒、腦和肺,導致膿腫形成。

診斷由糞便顯微鏡檢查包囊和滋養體、ELISA、IFA、間接紅細胞凝集反應、或PCR做出。無症狀阿米巴病的治療為雙碘喹啉或巴龍黴素。有症狀的腸道和腸道外疾病用甲苯達唑或磺甲硝咪唑進行治療,隨後應用雙碘喹啉或巴龍黴素。腸外膿腫一般同時應用抽吸和甲苯達唑或磺甲硝咪唑治療。

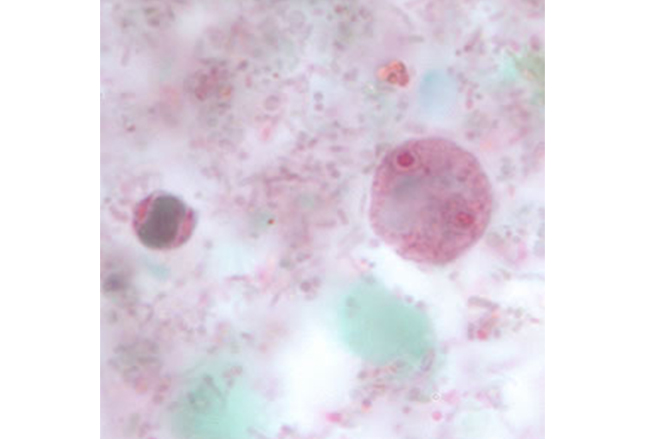

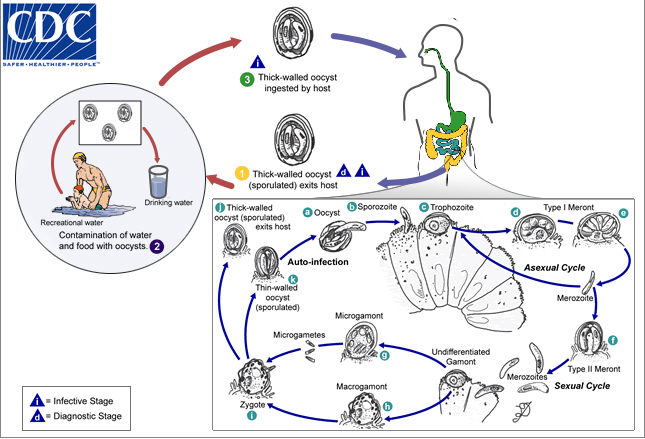

隱孢子蟲病由來自隱孢子蟲屬的原生動物感染引起,最常見為人隱孢子蟲病或微小隱孢子蟲。傳播一般通過人對人、糞-口傳播,但可能也通過獸對人或水源性傳播。

隱孢子蟲卵囊具有高感染性,感染劑量為10-1000卵囊。卵囊變形後侵入腸道細胞,但定居在胞外。它們通過增加小腸腸道通透性、氯化物分泌和吸收障礙導致腹瀉。

在健康成人中,隱孢子病通常造成自限性腹瀉病,持續多達4周。然而,在兒童或免疫功能不全患者包括AIDS患者中,它能引起持續和更嚴重的腹瀉。

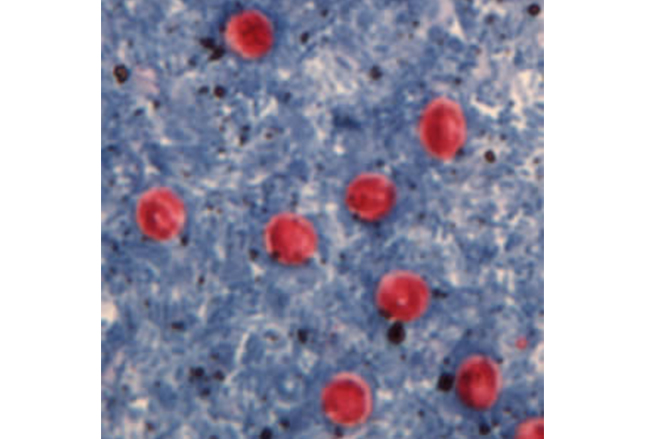

診斷通過糞便顯微鏡檢查的方式進行(用改良抗酸染色法,驗證紅染圓卵囊)、抗原檢測試驗或PCR。

用硝唑克酰胺進行治療將縮短免疫功能不全宿主的腹瀉時間,但對AIDS患者未證明療效。用補液、營養支持和蠕動劑進行症狀性治療將幫助預防隨後發病。

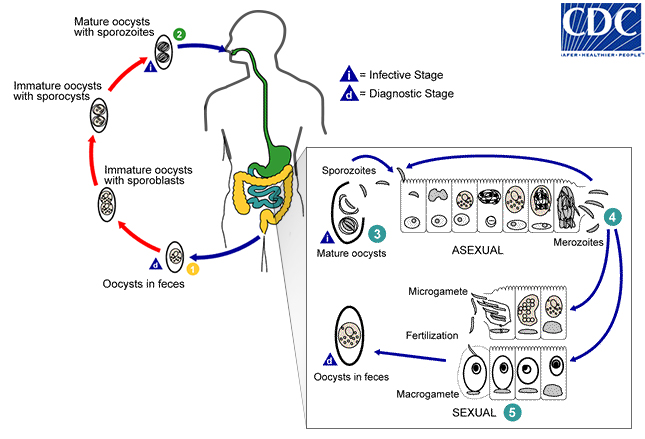

貝氏等孢子球蟲

等孢子球蟲病(過去稱為等孢子球蟲病)是一種由原生動物貝氏等孢子球蟲感染引起的腹瀉性疾病。感染通過人對人、糞-口途徑傳播;沒有確認動物宿主。宿主攝食孢子囊包裹的卵囊,其能脫囊病釋放孢子體。孢子體侵入遠端十二指腸和近端空腸的粘膜上皮細胞。因此,它們經過無性和有性繁殖,最終產生卵囊,在糞便中被排泄出。

等孢子球蟲病的症狀提示中毒性疾病,盡管沒有毒物被確認。症狀包括大量、水性、非血性腹瀉、腹部絞痛、不適、厭食、嘔吐和發熱。在嬰幼兒和免疫抑製患者中,可能導致持續性和更嚴重的腹瀉。

診斷通過顯微鏡檢查糞便樣本濕片或改良抗酸染色(如圖左所示)的方式進行。紫外線自體熒光顯微鏡也有幫助。

治療包括液體和電解質糾正和口服複方新諾明。環丙沙星是一種二線替代藥物。對於AIDS患者可能需要長期的抑製療法。

編譯自:12 Common Intestinal Parasites,Medscape,July 15,2015