對於很多胃腸道神經肌肉型疾病(GINMD),諸如特發性胃輕癱及功能性消化不良等,目前研究較少。有些研究表明,胃輕癱患者的胃壁組織不同於正常人群的神經病理學改變,而對於功能性消化不良這類疾病,也可見到一些異常的細胞學改變。但目前內鏡下常用的活檢技術僅局限於黏膜層,表淺的活檢並不能有效分析位於固有肌層中的肌間神經叢、胃腸道Cajal細胞(一種特殊的胃腸道間質細胞,在胃腸道電活動中發揮起搏作用)及相關成分。而一項來自美國的研究,模仿腹腔鏡下的楔形活檢技術,將其應用到內鏡,使得固有肌層的活檢成為可能。

■研究簡介

一項來自美國梅奧臨床醫學院的研究報道了一種可用於固有肌層的新型活檢技術,文章發表於《消化內鏡》雜誌9月刊[Gastrointest Endosc 2016, 84(3): 512-517]。

該研究納入了3例特發性胃輕癱患者,納入條件為:所有患者均患有超過2年的胃排空障礙;進食4小時後胃內容物殘餘大於30%(基於標準的胃排空實驗,服用296千卡包含脂肪的固液混合物後進行評估)。排除標準包括:既往口咽部、食管、胃、小腸手術史,食管狹窄,上腹部放射治療病史,經皮胃造瘺或空腸造瘺,凝血功能障礙及非甾體類抗炎藥(NSAID)服用史。活檢術後24小時對患者進行觀察,術後第一天可飲清水,後給予可耐受的食量,術後予奧美拉唑40 mg、 bid口服並加用抗生素,術後1個月進行內鏡及CT複查隨訪。

結果顯示,標準胃排空實驗下,3例患者的4小時後胃內容物殘留為(49±16.8)%,新型活檢術可成功用於所有患者,且無術中並發症,切下的固有肌層大小為(10.3±1.5) mm,切下的黏膜層及黏膜下層大小為(22±6.1) mm,平均切除時間為(25.7±6) min。

標本蘇木精-伊紅(HE)染色可見環形肌層、縱行肌層及肌間層,3例患者中2例可見病理學異常,其中1例可見肌間神經叢減少。對2例病理學異常患者行免疫組化,均可見肌間神經元顯著減少,同時可見CD117陽性的胃腸道Cajal細胞明顯減少。術後隨訪顯示,對於患者術後即出現的上腹痛應用NSAID及阿片類藥物可有效控製。術後48小時及1周的疼痛評級分別為中度及輕度疼痛,1個月後症狀均緩解。1個月後行胃鏡複查,2例患者可見預後良好的瘢痕,另1例患者可見殘餘的小潰瘍,CT未見胃部陽性表現。

(首都醫科大學附屬北京友誼醫院消化內科 趙宇 整理)

■專家點評

促進消化係統神經肌肉型疾病的深入研究

首都醫科大學附屬北京友誼醫院 張澍田

目前關於胃腸道神經肌肉型疾病的研究相對較少,其部分原因在於活檢取材困難,傳統的內鏡下活檢僅限於黏膜層,對於處在固有肌層內的神經元等相關組織則無法獲取。有文獻報道,此類患者術後標本內的神經元顯著減少。

而在內鏡領域,有研究者應用經皮內鏡輔助透壁活檢技術及超聲內鏡引導下細針穿刺活檢來診斷胃腸道神經肌肉型疾病,分別在44%及81%的患者中發現異常。然而這兩種方法的局限性在於獲得的固有肌層樣本較少且不完整,碎片化的組織可能影響最後的診斷結論,而本研究中所報道的新型活檢方式,為研究消化係統神經肌肉型疾病提供了更好的技術手段。

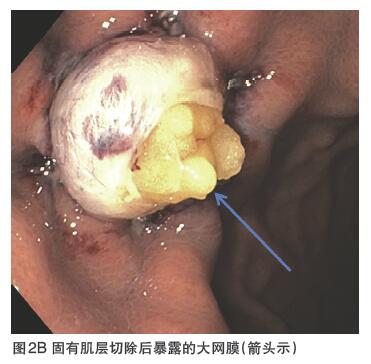

這種新型的活檢技術依賴於一個星形的OTSC金屬夾,其展開的結構利於圈套器的放置(圖1),操作端提供一個按鈕以供閉合。金屬夾直徑11 mm,可以提供無創性的置管,前端帽的深度10 mm,可以獲取足夠量的組織進行診斷。活檢術分兩步進行,第一步是黏膜切除術以暴露固有肌層,第二步是切除固有肌層組織(圖2A、圖2B)。

這項新型的活檢技術侵襲性較小,相對安全、有效,但應警惕穿孔風險,對於術中及術後並發症的研究尚需要更大規模的臨床試驗進行驗證。本項技術有助於我們更加了解胃腸道神經肌肉型疾病的病理生理學相關知識,並為潛在性的診斷及治療提供更多臨床依據。