急性上消化道出血是急診常見的急危重症之一,常見的原因為胃、十二指腸潰瘍,食管-胃底靜脈曲張破裂,急性胃黏膜病變,胃癌,膽道出血以及賁門撕裂綜合征等。臨床表現為嘔血、黑便、血便等。當出血量在短時間內超過1000mL或超過循環血量的20%時,可引起周圍循環障礙,嚴重者可危及生命。

pixabay

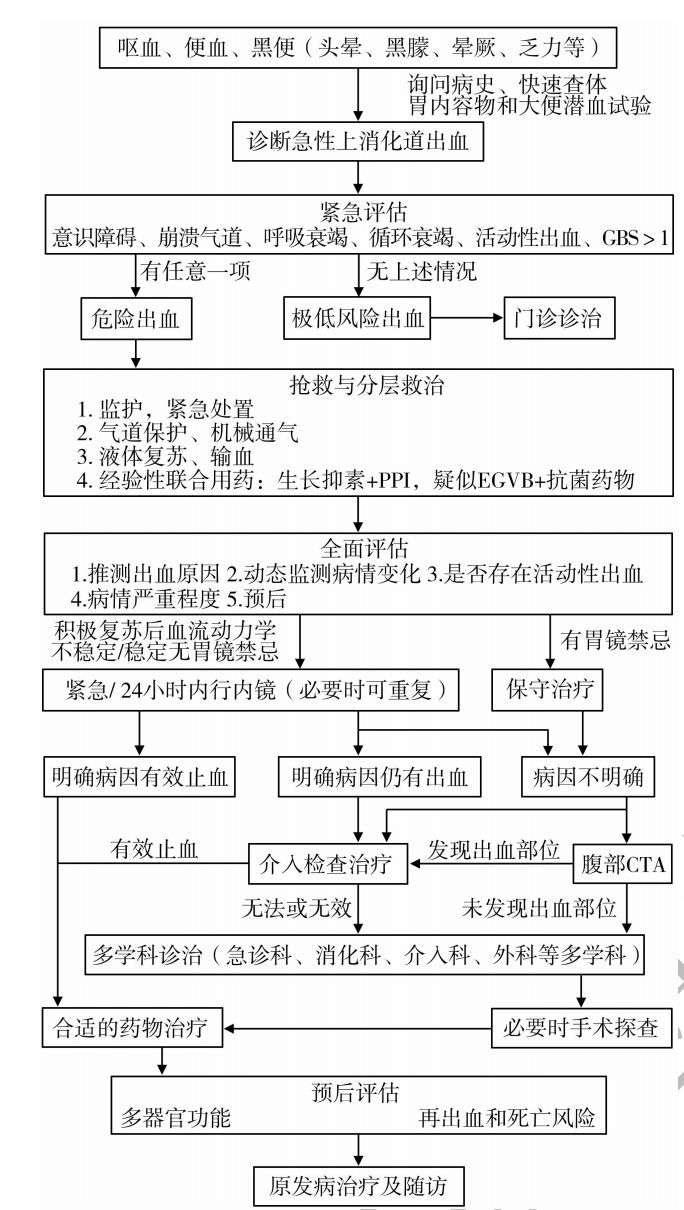

急性上消化道大量出血病情急、變化快,應采取措施積極進行搶救治療,同時規範急診診治流程對改善預後意義重大。因此,構建診治流程,積極開展緊急救治非常重要。

3次評估2次治療,構建診治流程

根據2021年《急性上消化道出血急診診治流程專家共識》推薦,按照“3次評估,2次治療”對其流程進行構建,力求臨床的可操作性和實用性。

診斷流程

緊急評估,分層救治

首先應評估患者意識,氣道,呼吸和循環。在對急性上消化道出血進行初步診斷與鑒別後,結合格拉斯哥-不拉奇福德評分(GBS)判斷病情危險程度。同時,根據危險程度對急性上消化道出血患者進行分層救治,危險性出血應在急診診治。綜合臨床表現可將患者危險程度分為5層,分別為極高危、高危、中危、低危和極低危,根據危險程度分級進行診治。

緊急處置,牢記救治原則

高危急性上消化道出血患者應進行緊急處置。常規措施“ OMI ”,即吸氧(oxygen)、監護(monitoring)和建立靜脈通路。持續監測心電圖、血壓、血氧飽和度。有意識障礙或休克的患者,可留置尿管記錄尿量。嚴重出血患者應開放至少兩條靜脈通路(最少18G),必要時中心靜脈置管。對意識障礙、呼吸或循環衰竭的患者,應注意氣道保護,預防誤吸。必要時給予氧療或人工通氣支持,並開始複蘇治療。

血流動力學不穩定的急性上消化道出血應及時容量複蘇,恢複並維持重要器官灌注。出血未控製時采用限製性液體複蘇和允許性低血壓複蘇策略,建議收縮壓維持在80~90 mmHg為宜。對於急性大出血患者,條件允許應行有創血流動力學監測,綜合臨床表現、超聲及實驗室檢查,指導容量複蘇,注意預防低體溫、酸中毒、凝血病和基礎疾病惡化。

權衡輸血風險和獲益,采取最佳輸血策略。大量失血患者需適當輸注血液製品,以保證組織氧供和維持正常的凝血功能。以下情況時應考慮輸血:收縮壓<90 mmHg;心率>110次/分;Hb<70g/L;血細胞比容(Hct)<25%或出現失血性休克。

在積極進行容量複蘇後仍存在持續性低血壓,為保證重要器官最低有效灌注,可選擇使用血管活性藥物。血管活性藥物可以在失血性休克導致的嚴重持續低血壓狀態下使用。但目前缺乏高水平證據支持。

危險性急性上消化道出血病因不明時,可靜脈聯合應用PPI和生長抑素治療,病因明確後再行調整。對於不明原因的危險性急性上消化道出血,雖然缺乏足夠證據支持,但在急診胃鏡幹預可能延遲的情況下,可采取“經驗性聯合用藥”,爭取最大可能性減少出血、嚴重並發症及死亡,為內鏡或其他後續治療創造條件。

高度懷疑為靜脈曲張出血時,推薦預防性使用抗生素。因靜脈曲張出血預防性使用抗生素可以明顯改善預後,因此在高度懷疑靜脈曲張出血時,應預防性使用抗生素。

全麵評估,推測出血病因

急性上消化道出血病因分為急性非靜脈曲張性出血和靜脈曲張性出血。大多數是急性非靜脈曲張性出血,最常見病因包括胃十二指腸消化性潰瘍、上消化道腫瘤、應激性潰瘍、急慢性上消化道黏膜炎症,其他原因有賁門黏膜撕裂綜合征、上消化道動靜脈畸形、Dieulafoy病變等。醫源性因素包括:服用非甾體抗炎藥(NSAIDs),尤其是抗血小板藥物(如阿司匹林),內鏡下粘膜切除術/剝離術(EMR/ESD)等。

動態監測病情變化並判斷是否存在活動性出血。應持續動態監測生命體征、血常規、凝血功能和血尿素氮等指標。此外,應動態監測血乳酸水平,判斷組織缺血是否改善和液體複蘇療效,優化液體複蘇方案。在進一步診治過程中,對於藥物,內鏡及介入治療難以控製的持續性出血,可啟動多學科診療,必要時外科手術幹預。

護理要點

在急性上消化道出血病情穩定後,需對預後進行評估,並嚴密觀察病情,記錄出血程度和止血效果,心裏護理和生活護理,以及做好搶救和手術的準備。在進行預後評估時,評估內容包括重要器官功能及再出血和死亡風險。在預後評估完成後,根據病因和評估結果,建議患者轉專科進一補診治或出院後隨訪。

參考文獻

中國醫師協會急診醫師分會,中華醫學會急診醫學分會,等.急診上消化道出血急診診治流程專家共識[J].中國急救醫學,2021,1(1):1-10.