結直腸內鏡粘膜下剝離術 (ESD) 是一種有用的內鏡治療方法,可整塊切除淺表結直腸腫瘤和纖維病變,有助於切除後的準確病理診斷。然而,由於技術上的困難,結直腸 ESD 帶來了一些並發症的風險,如 ESD 期間或之後的穿孔和出血。ESD 後電凝綜合征 (PECS) 已被認為是結直腸 ESD 後的另一主要並發症。以往的研究報道,PECS的發生率為9%至 40%,高於常規內鏡下電灼切除術(包括內鏡粘膜切除術 (EMR) 和息肉切除術 (0.5-1.2%))後電凝綜合征的發生率。大多數 PECS 通過保守治療得到緩解,例如禁食和抗生素,但這會延長住院時間。因此,有必要在臨床上確定PECS的危險因素。據報道,肌層暴露是食管 ESD 中 PECS 和縱隔氣腫的獨立危險因素。本研究旨在評估 PECS的危險因素,包括固有肌層暴露等ESD結果。

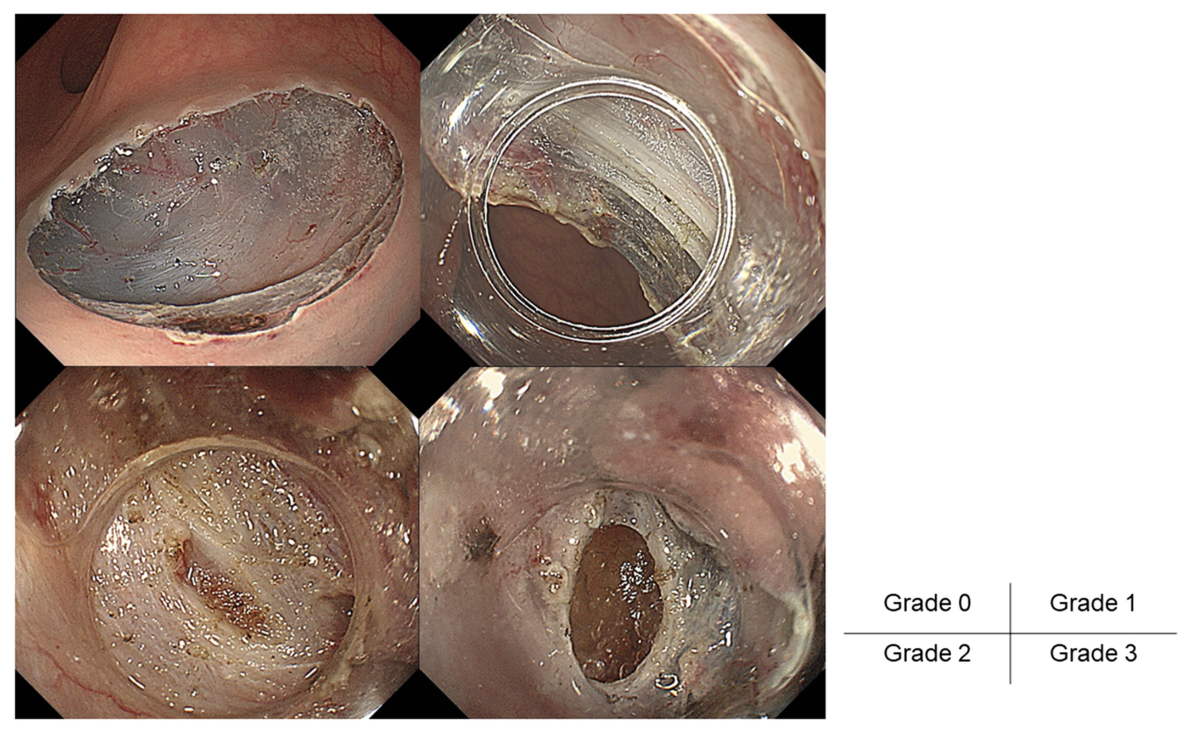

研究人員對2017年1月至2021年12月期間在日本接受結直腸ESD治療的患者進行了一項回顧性隊列研究。ESD對肌肉層的損傷分級如下:0級,固有肌層未暴露;1 級,固有肌層暴露;2級,固有肌層撕裂;3 級,結腸穿孔。然後通過單變量和多變量分析分析了 PECS 的危險因素,包括肌肉層損傷。

研究結果顯示在314名接受結直腸ESD治療的患者中,28名患者(8.9%)發生了PECS。多變量分析顯示女性(OR=3.233;95% 置信區間:1.264–8.265,P =0.014)、大尺寸(≥40mm)(OR= 6.138;95% CI: 1.317–28.596,P=0.021),手術時間長(≥ 90分鍾)(OR=2.664;95% CI:1.053–6.742,P=0.039),以及肌肉層1級或2級損傷(OR=3.850;95% CI:1.090–13.61,P=0.036)是PECS的獨立危險因素。

本項研究證實肌肉層損傷,如暴露或撕裂,被確定為PECS的一個新的獨立危險因素。臨床醫生應該小心地進行結直腸 ESD,以免損傷肌肉層。

原始出處:

Takafumi Omori. et al.Injury to the muscle layer, increasing the risk of post-colorectal endoscopic submucosal dissection electrocoagulation syndrome.Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022.