氣溫和疾病傳播之間,似乎總有著千絲萬縷的關係。過去,研究者們已經證實,流感以及SARS、MERS等疾病的大規模爆發與低溫、低濕環境有關。那麼,在這場席卷全球100多個國家和地區的新冠肺炎(COVID-19)疫情中,低溫是否也起著推波助瀾的作用呢?

當地時間2月25日,中山大學的研究人員在預印本網站 medRxiv 上發布了一項研究報告,探討了氣溫在新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)傳播過程中的作用,並提出,二者之間可能存在非線性劑量-反應關係,當達到某一溫度時,病毒傳播率最高,隨後溫度的上升或將抑製病毒的傳播。

研究人員收集了2020年1月20日至2月4日期間,我國34個省(包括直轄市、自治區)和26個海外國家共計429個城市的確診病例數及每日氣溫,計算了1月份的平均氣溫、最低氣溫和最高氣溫的日平均值,並利用約束三次樣條函數和廣義線性混合模型分析了累計確診病例數與溫度之間的關係。

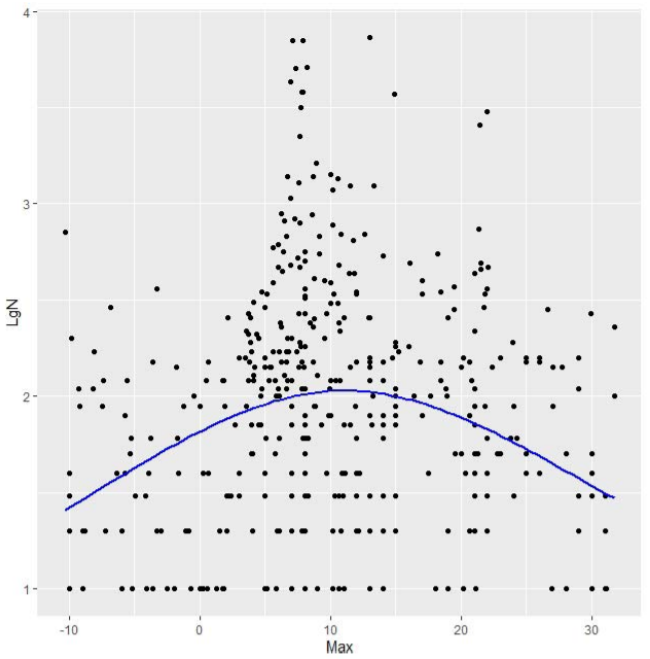

模擬方程的計算結果顯示,當平均氣溫為8.72℃,最低溫度為6.70℃,最高溫度為12.42℃時,累計確診病例數達到峰值。此後,隨著溫度的上升,累計確診病例數將下降。

全球COVID-19傳輸的最高溫度與累計確診病例數(lgN)的三次樣條曲線

研究人員根據以上溫度拐點,將429個城市分為低溫組和高溫組,並采用廣義線性回歸模型進一步分析溫度與累計病例數之間的關係。結果顯示,低溫組中,平均溫度、最低溫度和最高溫度每升高1℃,累積病例指數分別增加0.83、0.82和0.83。在高溫組中單因素模型中,最低溫度每升高1℃,累積病例指數就會減少0.86。而當溫度達到30℃時,累計病例指數將降至最低。這說明SARS-CoV-2對高溫敏感,溫度的提升能夠阻止病毒擴散。

此前已有研究表明,SARS-CoV和MERS-CoV等冠狀病毒的傳播與溫度有關。在22-25℃,相對濕度為40-50%的環境中,SARS-CoV在光滑的表麵上能保持至少5天的活性,而當溫度升高到38℃,相對濕度為95%時,病毒很快就會出現失去了活力。同樣,MERS-CoV在低溫、低濕度環境下,無論是作為固體表麵上的液滴還是作為氣溶膠,都可以長期保持其活性。

盡管這項研究存在一些局限性,比如溫度對性別和年齡的影響無法計算、無法獲得輸入性病例的官方數據,但是它首次揭示了不同溫度對於SARS-CoV-2在人與人之間傳播的顯著影響,並提出武漢及其周邊地區出現疫情可能與當地氣溫密切相關。在文章最後,研究人員提醒,那些氣溫較低的國家和地區,應繼續采取嚴格的防控措施,防止今後疫情逆轉。