【1】Nature:附帶致死性或有助開發出治療胰腺癌的新方法

doi:10.1038/nature21052

癌細胞經常剔除在正常情形下抑製腫瘤形成的基因。這些基因剔除可能也會影響相鄰的基因,這一事件被稱作為“附帶致死性(collateral lethality)”。這可能為開發治療幾種癌症的療法提供新的選擇。

在一項新的研究中,來自美國德州大學MD安德森癌症中心的研究人員發現在早期的癌症產生期間,當一種常見的腫瘤抑製基因SMAD4被剔除時,一種相鄰的代謝酶基因ME2(編碼蘋果酸酶2)也會被清除,這提示著蘋果酸酶抑製劑可能用作一種新的治療方法。相關研究結果於2017年1月18日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Genomic deletion of malic enzyme 2 confers collateral lethality in pancreatic cancer”。

論文共同第一作者、德州大學MD安德森癌症中心癌症生物學博士後研究員PrasenjitDey博士說,“在努力將治療策略從癌基因靶標擴展到與癌症產生不直接相關聯的靶標的過程中,我們鑒定出胰腺癌附帶致死性的弱點,而且在某些病人群體中能夠利用藥物靶向這些弱點。針對幾種癌症的基因組數據進一步提示著這種治療策略可能有益於很多癌症患者,包括胃癌患者和結腸癌患者。”

【2】Nature:發現決定微小RNA病毒入侵成功與否的分子開關

doi:10.1038/nature21032

Evotec公司(Evotec AG)近期宣布在Haplogen公司(Haplogen GmbH)共同創立者Thijn Brummelkamp博士發表的一篇論文中,在微小RNA病毒(picornavirus)領域取得一項有前景的研究結果。Haplogen公司是一家位於奧地利維也納市的生物技術公司,它與Evotec公司合作開發抗病毒療法。這篇論文於2017年1月11日在線發表在Nature期刊上,標題為“PLA2G16 represents a switch between entry and clearance of Picornaviridae”。

這篇論文描述了在荷蘭癌症研究所Brummelkamp博士實驗室開展的一項研究。這項研究揭示出一種細菌清除途徑在微小RNA病毒生命周期中所起到的意想不到的作用,並且進一步證實這種病毒躲避清除所利用的一種關鍵的酶代表著一係列微小RNA病毒的一種新的藥物靶標。

【3】Nature子刊:解析關鍵細菌蛋白或有望開發出新型抗生素

doi:10.1038/nsmb.3346

細菌細胞往往有著保護性的外層結構—細胞壁,而動物細胞則沒有,組裝這種堅硬的護甲往往需要多個步驟,但有些細菌的“盔甲”往往能夠被抗生素靶向作用,比如青黴素和萬古黴素等。日前,發表在國際雜誌Nature Structural & Molecular Biology上的一項研究報告中,來自杜克大學的研究人員通過研究發現了一種名為MurJ的蛋白,這種蛋白對於細菌細胞壁的形成非常重要,而且還能保護細菌免於外界攻擊。

從事抗生素開發的研究人員目前急需要深入理解細菌細胞壁的組裝機製來開發出新型抗生素抵禦當前抗生素耐藥性的流行,僅在美國每年就有將近1.2萬人會因抗生素耐藥性MRSA(耐甲氧西林金黃色葡萄球菌)的感染而死亡。研究者Seok-Yong Lee表示,截止到目前為止,研究者並不清楚蛋白MurJ在細菌細胞壁合成過程中扮演的關鍵作用,因為當前的技術很難對付這種特殊蛋白進行研究,本文研究為我們深入理解廣譜抗生素的開發提供了新的見解,幾乎每種類型的細菌都需要這種蛋白來維持活性。

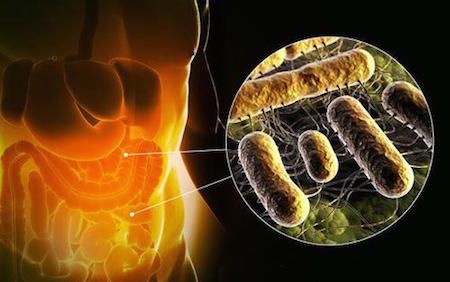

【4】Nature新文章為人類腸道菌群研究提供結構基礎

DOI: 10.1038/nature20828

紐卡斯爾大學的研究人員最近在國際學術期刊Nature上發表了一項最新研究進展,他們通過結構生物學方法深入了解了腸道細菌攝取營養物質的過程,這為眾多腸道菌群研究提供了重要的基礎。

人類腸道中定植著極端豐富的細菌群體,我們稱之為腸道菌群。最近一些研究表明腸道菌群對人類健康非常重要,與自身免疫疾病,癌症和肥胖都有重要關聯。在人類腸道這種存在高度競爭性的環境中,腸道菌群的功能和組成依賴於每一種細菌獲取營養物質的能力。

細菌獲取營養物質的過程是由細胞膜上的蛋白機器來執行,對於腸道菌群中的許多細菌來說,該過程是由一個蛋白複合體完成,這種蛋白複合體由一個底物結合蛋白(SusD)和一個通道轉運蛋白(SusC)組成。

【5】Nature:吊炸天!在體篩選800多個基因發現阻止癌症轉移的新靶點

DOI: 10.1038/nature20792

來自英國桑格研究院的一項新研究為遏製腫瘤轉移找到了新的藥物靶點。相關研究結果發表在國際學術期刊Nature上。這項研究共發現23個參與癌細胞轉移調控的基因,研究人員證明靶向其中一個基因——Spns2能夠顯著抑製腫瘤擴散。

腫瘤轉移是導致癌症病人死亡的首要原因。高達90%的癌症死亡都因癌症轉移而發生,但是目前對癌症轉移的調控機製仍了解不足。

為了找出影響癌細胞轉移的基因,研究人員借助敲除了單個基因的多種基因工程小鼠對腫瘤轉移過程進行了研究。他們篩選了810個基因在其中發現了23個促進或抑製皮膚腫瘤細胞向肺部擴散的基因。其中的許多基因還會引起免疫係統的變化。

【6】Nature子刊:組蛋白降解或能促進DNA的修複反應

doi:10.1038/nsmb.3347

日前,一項刊登在國際雜誌Nature Structural & Molecular Biology上的研究報告中,來自瑞士巴塞爾弗雷德裏希米歇爾生物醫學研究所的研究人員通過研究揭開了組蛋白降解如何伴隨DNA修複效應的產生。此前研究中研究者發現,當染色質的物理行為發生改變時就會導致DNA損傷,此時,雙鏈斷裂發生位點的運動就會增強,進而轉變為高度的動態性;此外研究者還能夠在和DNA損傷相對應的細胞核的未損傷位點中觀察到相同的效應。

為了深入闡明這種現象發生的原因,研究者就通過研究發現,組蛋白能夠從DNA上分離下來,而且大約30%的組蛋白能夠在DNA損傷的情況下發生降解,而這種過程能夠被所謂的檢查點反應所控製,而且核小體密度的降低不僅能夠增加DNA的可動性,還能夠增加染色質進行重組介導修複的可能性。

【7】Nature:揭示腫瘤抑製基因LATS控製人乳腺細胞命運機製

doi:10.1038/nature20829

乳腺癌為何產生?某些乳腺癌病人如何對常規療法產生抵抗性?在一項新的研究中,來自瑞士巴塞爾大學的研究人員對乳腺組織中這些分子過程獲得新的認識。他們鑒定出腫瘤抑製基因LATS在乳腺癌產生和治療中發揮著關鍵性的作用。相關研究結果於2017年1月9日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“The Hippo kinases LATS1 and 2 control human breast cell fate via crosstalk with ERα”。

所有的乳腺癌都不是同樣產生的。在高達70%的乳腺癌中,它們都有雌激素受體(estrogen receptor, ER)。如今,這些雌激素受體陽性乳腺癌能夠相對較好地加以治療。這些癌症需要雌激素才能生長,因此雌激素受體是許多藥物的靶標。這些藥物幹擾雌激素表達、結合到雌激素受體上或者加快它的降解。

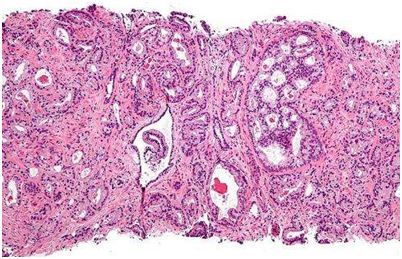

【8】Nature:揭示出局限性前列腺癌基因指紋

doi:10.1038/nature20788

高達30%的潛在可治愈的局限性前列腺癌(localized prostate cancer)男性患者在接受放療或外科手術移除後患上發生擴散的侵襲性疾病。在一項新的研究中,加拿大研究人員發現了解釋這種現象的基因指紋。相關研究結果於2016年1月9日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Genomic hallmarks of localized, non-indolent prostate cancer”。

論文共同通信作者、加拿大大學醫療網絡瑪嘉烈公主癌症中心臨床科學家Robert Bristow說,這些發現可能有助臨床醫生在確診病人病情之後開發出有效的個人化靶向療法。

在這項新的研究中,Bristow博士、論文共同通信作者Paul Boutros博士、論文第一作者Michael Fraser博士和來自加拿大魁北克市拉瓦爾大學的合作者們分析了500名患有局限性非遺傳性前列腺癌的加拿大男性病人的腫瘤樣品。在一項相關的發表在Nature Communications期刊上的研究(Nature Communications, doi:10.1038/ncomms13671)中,Bristow博士和Boutros博士破解了在男性罕見地遺傳了影響修複細胞中DNA損傷的BRCA2基因突變的情形下,BRCA-2遺傳性前列腺癌如何變得致命性。

【9】Nature:食管癌竟是兩種不同的疾病?

doi:10.1038/nature20805

在一項新的研究中,來自癌症基因組圖譜研究網絡(The Cancer Genome Atlas Research Network, TCGA)的研究人員對從全世界病人體內收集到的559種食管癌和胃癌樣品進行綜合性分析,分析結果提示著兩種主要的食管癌類型在它們的分子特征上存在著顯著的差別,應當被視為不同的疾病。相關研究結果於2017年1月4日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Integrated genomic characterization of oesophageal carcinoma”。

這項研究包括兩個關鍵的信息。首先,上食管癌更加類似於頭頸癌,而食管靠下方部位中的腫瘤與一種胃癌亞型幾乎無法區分。第二,癌症臨床試驗應當依據分子亞型對病人進行分類---總體而言,將下食管癌與胃癌分在一起,同時獨立地評估上食管癌。

【10】Nature:重磅!首次利用多能性幹細胞培育出人胃底組織

doi:10.1038/nature21021

在一項新的研究中,美國辛辛那提兒童醫院醫學中心多能性幹細胞部門主任Jim Wells博士及其團隊在培養皿中利用多能性幹細胞培育出產生胃酸和消化酶的人胃底(stomach fundus)組織。相關研究結果於2017年1月4日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Wnt/β-catenin promotes gastric fundus specification in mice and humans”。這項研究是在Wells團隊培育出胃部的激素產生區域(即胃竇)兩年後開展的。

這一發現意味著科學家們如今能夠培養出人胃部的部分區域,從而以前所未有的方式研究疾病,為開發新的療法構建模型,以及理解人胃部發育和健康。

Wells說,“鑒於我們能夠培育人胃竇和胃底微器官,研究這些人胃組織如何在生理學上相互作用,對感染和損傷作出不同的應對,和對藥物治療作出反應。胃部疾病影響美國上百萬人,而且胃癌是全世界第三大癌症相關死亡的病因。”

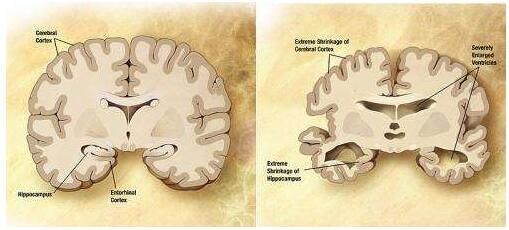

【11】Nature:科學家在阿爾茲海默病不同亞型研究上取得重大突破

doi:10.1038/nature20814

近日,發表在國際著名雜誌Nature上的一項研究報告中,來自美國國立衛生研究院和英國倫敦大學神經學研究所的研究人員通過聯合研究發現大腦中不同原纖維形成的類型和阿爾茲海默病亞型之間的密切關聯。文章中,研究者對已故的阿爾茲海默病患者的大腦結構進行了分析檢測,同時他們還對比了不同疾病進展類型中患者大腦β澱粉樣蛋白的沉積情況。

阿爾茲海默病的物理性標誌就是大腦組織中β澱粉樣蛋白肽沉積的出現,進而就會在患者大腦中形成纖維結構;此前研究結果表明,不同疾病程度以及不同亞型患者機體中纖維結構的尺寸和形狀並不相同,本文中研究者希望通過更為深入的研究來闡明是否特殊的阿爾茲海默病亞型和特定類型的疾病進展,比如疾病快速進展和後皮層萎縮直接相關,後皮層萎縮常常會誘發患者視覺處理的問題。